在集邮界,有一个广为人知的现象:1974 年至 1984 年发行的纪特邮票,不仅没有出现打折销售的情况,而且价格往往颇为不菲。尤其是 1980 年之前发行的邮票,平均每套的价格都能达到上百元。那么,究竟是什么原因让这些老邮票拥有如此高的价值呢?

首先,当时的集邮环境与如今大不相同。在过去,受社会大环境的影响,集邮爱好者的数量相对较少。直到 1978 年,邮票的题材开始发生了一些显著的变化。这一年,人们迎来了多年未曾见到的小型张邮票。要知道,上一枚小型张邮票还是在 1964 年 10 月 1 日发行的 “建国 15 周年” 小型张,时隔整整 14 年,“科学大会” 小型张才得以恢复发行。小型张邮票,作为一种主要面向收藏市场的邮票类型,它的再次出现,无疑是一个重要的信号。

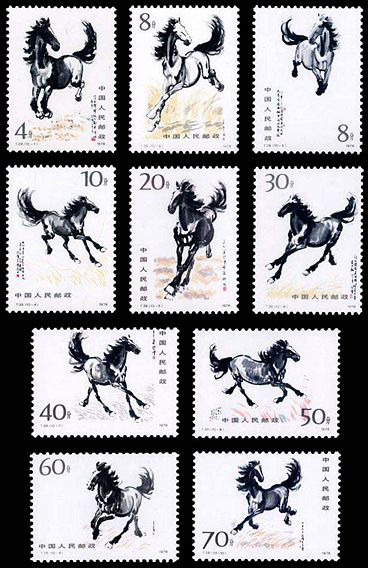

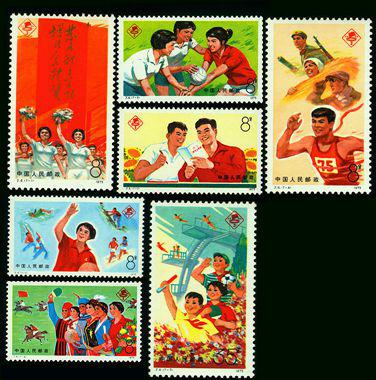

同样在 1978 年,像 “奔马”“工艺美术”“药用植物” 等一些已经十几年未曾出现过的题材也纷纷亮相。从这些变化中,我们可以合理推断,政府对集邮活动的管控开始逐渐放松。到了 1980 年,《集邮》杂志的复刊更是具有标志性意义,这一举措意味着集邮活动再次受到了社会的推崇。

自那以后,全国的集邮爱好者数量逐年递增,而且以中青年群体为主。从充满朝气的小学生到知识丰富的大学生,从忙碌于企业厂矿的工人到兢兢业业的机关干部,集邮的热潮席卷了各个阶层,几乎达到了全民集邮的空前盛况。在那个时代,虽然人们的经济条件普遍不算富裕,投资意识也相对淡漠,但庞大的集邮人口基数使得邮票的需求量极为可观。想象一下,即使每个人只购买一套邮票,那累积起来的需求也是相当惊人的。

其次,邮票的销售方式在当时与现在有着巨大的差异。在 1984 年以前,全国范围内还没有实行新邮预订制度,而且网络尚未普及,媒体传播也不够发达。这就导致绝大多数人对于邮票的发行时间并不清楚,甚至有些枚数较多的套票还会分几次发行。在这种情况下,能否购买到新发行的邮票,往往全凭运气。

此外,当时全国各地的邮局普遍没有设立专门的集邮柜台。纪特邮票的销售通常是放在寄信柜台进行的。这意味着,你在去邮局寄信的时候,所购买的邮票就有可能是当年发行的 JT 票。而在七八十年代,通信业务量非常巨大,邮票作为通信的重要工具,其消耗量也十分惊人。这种高消耗量为这些邮票日后的大幅升值奠定了重要的基础。

再者,1984 年以前纪特邮票的发行量设定并非以满足集邮者的需求为导向,而是主要为了满足通信的实际需求。如果一套邮票的每枚面值都是 8 分,那么其发行量一般不会少于 500 万枚,大多数在 1000 万至 1500 万枚之间,甚至有的达到 2000 万枚。这样的发行量在现在看来似乎并不少,但在当时通信需求量极大的背景下,这些邮票摆放在寄信柜台后不久便会销售一空。

然而,对于一些非常用面值,如 40 分、50 分、60 分、70 分、80 分的邮票,其发行量就要少得多。而且这些高面值的邮票多出现于 4 枚以上的套票中,一些涉外题材的 2 至 3 枚套票也常常包含国际邮资。由于这些高面值邮票在实际通信中使用较少,所以它们的发行量也相应更少,一般在 100 万至 250 万枚之间。这种发行量的差异形成了 “筋票效应”,即一套邮票中高面值的邮票价格往往会比其他几枚邮票价格的总和还要高。这是因为它们的发行量本来就少,再加上在使用过程中有一定的消耗,导致存世量更为稀少。

到了 1985 年,集邮总公司成立,全国普遍开始实行新邮预定制度。这一制度在本质上与现在的邮票预订制度没有太大区别,只是当年不需要预交一年的费用,每次取票时直接付款购买即可。自 1985 年起,邮票的发行量出现了急剧增长。套票的最低发行量从 1984 年的 398 万枚涨到了 709 万枚,而小型张的最低发行量则从 103 万枚涨到了 291 万枚,发行量几乎翻了一倍。由此可见,1985 年及以后发行的邮票,即便在设计和题材方面表现出色,其价值也很难与之前的老邮票相媲美。

另外,集邮者的补邮行为也是推动老邮票价格不断上涨的一个重要因素。正如前面所提到的,集邮爱好者的数量在不断增加。到了 80 年代后期,邮票的预定量已经超过了 600 万套,邮票的发行量也相应增多。许多新加入集邮行列的爱好者往往会有购买之前发行邮票的需求。然而,早期邮票的发行量本就有限,经过多年的使用和消耗,存世量更是稀少。在这种供不应求的情况下,老邮票的价格自然水涨船高。

以 1980 年的生肖

猴票为例,随着后续 11 个生肖邮票的陆续发行,许多集邮者对首个生肖邮票产生了强烈的购买欲望。与此同时,邮商开始活跃于集邮市场,甚至海外资本也纷纷涌入,参与到邮票的炒作之中。在这些因素的共同作用下,早期的 JT 票、编号票、文革票以及老纪特票等开始轮番上涨,其中尤以 1980 年及其以前的 JT邮票和

文革邮票价格涨幅最为显著。

综上所述,老邮票之所以能够大幅升值,得益于天时、地利、人和等多方面的因素,以及当时合理的销售政策。特别是在 1985 年以前,由于没有预订制度,邮票直接在寄信柜台销售,无论发行量有多大,都能在通信过程中得到充分消耗。而且,当时没有将邮票打折批发给邮商这种损害邮票价值的做法,使得邮票市场的行情相对健康,具备可持续发展的潜力。

实际上,这样的邮票销售方式在当今世界的大部分国家仍然被沿用。很少有国家和地区会将邮票明确区分为集邮邮票和普通邮票。然而,在几年前,邮政部门为了实现利益最大化,禁止使用纪特邮票进行通信和寄包裹。这些政策虽然在短期内保证了邮政部门的最大利益,但从长远来看,却使得新发行的邮票逐渐失去了市场吸引力,成为了鸡肋,对集邮事业的发展产生了诸多负面影响。

老邮票的升值历程无疑是难以复制的。但只要邮政部门能够深刻反思,对邮票销售制度进行深入改革,杜绝新邮票出现打折的现象并非难事。关键在于邮政部门是否愿意舍弃眼前的利益,为集邮事业的长远发展做出正确的决策。